自作車で公道を走るには?究極のDIYカー製作ガイド

更新日:2025.10.22

※この記事には広告が含まれます

自動車を「自作」して自分の手で公道を走らせる -。日本で実現するには法規面のハードルが極めて高い挑戦です。

本記事では、自作車の技術的な製作手順から、ナンバー取得に関わる法的ハードルまでを解説します。

本記事では、自作車の技術的な製作手順から、ナンバー取得に関わる法的ハードルまでを解説します。

- Chapter

- 【自作車DIY】製作手順・必要パーツガイド

- 1. 目的別コンセプト設計:ミニカーor軽EV?

- 2. フレーム&シャシー製作:パイプ溶接と強度計算のコツ

- 3. エンジンvsモーター:自作車パワートレイン選び

- 4. 足回り&ブレーキ流用術:安全性能を確保する方法

- 5. FRP/アルミ外装の作り方:軽量で公道基準を満たす

- 6. 電装&保安部品:灯火類・車台番号の必須ポイント

- 【公道走行】自作車の車検・ナンバー取得と法規制チェック

- 1. 組立車届出:NALTEC書類審査の進め方

- 2. 新規車検の合否チェックリスト:灯火・制動・騒音

- 3. ナンバー取得の費用感:検査手数料・税金・試験費

- 4. ミニカー/小型特殊の主な交通ルールと車検

- 【成功事例】日本でナンバー取得した自作車2選

- まとめ:自作車で合法的に公道を走るためのポイント

【自作車DIY】製作手順・必要パーツガイド

1. 目的別コンセプト設計:ミニカーor軽EV?

まず製作する車両のコンセプトを決めます。カテゴリ(ミニカー、軽自動車など)を明確にし、目標性能や寸法を検討します。

小型であればあるほど法規制クリアは容易になるため、初心者は50cc以下のミニカー(道路交通法上は普通自動車として扱われる四輪車)から始めるのが一つの手です。

コンセプト決定後、ラフスケッチやCADで基本設計を行います。 (※注:ミニカーは道路交通法上「普通自動車」扱いです。運転には普通自動車免許が必要で、原付免許では運転できません。)

小型であればあるほど法規制クリアは容易になるため、初心者は50cc以下のミニカー(道路交通法上は普通自動車として扱われる四輪車)から始めるのが一つの手です。

コンセプト決定後、ラフスケッチやCADで基本設計を行います。 (※注:ミニカーは道路交通法上「普通自動車」扱いです。運転には普通自動車免許が必要で、原付免許では運転できません。)

2. フレーム&シャシー製作:パイプ溶接と強度計算のコツ

自作車の骨格となるフレームは、既存車のフレームを流用するか、パイプを溶接して自作する方法が考えられます。自作フレームでは、設計段階で荷重の流れを考え、エンジンやサスペンション取り付け部には補強を入れます。

【重要】注意:車台番号(フレームナンバー)は、絶対に自分で打刻してはいけません。個人による打刻は「不正打刻」という違法行為です。自作フレームの車両を登録する場合、完成後に管轄の運輸支局へ車両を持ち込み、検査に合格した後に、検査官が職権で正規の車台番号を打刻(職権打刻)します。これが唯一の合法的な手順です。

3. エンジンvsモーター:自作車パワートレイン選び

動力源は車両コンセプトに応じて決定します。ガソリン車とするならバイク用エンジンなどの流用が現実的です。EV(電気自動車)として自作する場合は、適合するモーターとバッテリーを選定します。

フォークリフト用のモーターなどが流用されるケースがあります。どのパワートレインでも、公道走行には出力・排ガス・騒音基準を満たす必要があります。

フォークリフト用のモーターなどが流用されるケースがあります。どのパワートレインでも、公道走行には出力・排ガス・騒音基準を満たす必要があります。

4. 足回り&ブレーキ流用術:安全性能を確保する方法

車輪まわりは安全性に直結するため、なるべく既製品を活用します。サスペンションはバイクや軽自動車のものを、ブレーキもバイク用ディスクブレーキなどを流用する例が多く見られます。

ペダル配置は一般車と同じレイアウトにし、ステアリング機構などもカート用のアッセンブリなどを利用します。公道を走る以上は強度・耐久性が問われるため、信頼性のあるメーカー製部品を選んでください。

ペダル配置は一般車と同じレイアウトにし、ステアリング機構などもカート用のアッセンブリなどを利用します。公道を走る以上は強度・耐久性が問われるため、信頼性のあるメーカー製部品を選んでください。

5. FRP/アルミ外装の作り方:軽量で公道基準を満たす

フレーム剥き出しでも公道走行は可能ですが、安全性や見た目のため簡易なボディを付けることも多いです。手軽なのはFRP(繊維強化プラスチック)で、ウレタンフォームで型を作って積層・硬化させる方法があります。

どちらにせよフェンダー(泥除け)はタイヤを覆うよう必ず装着してください。ライト類の取り付けも考慮し、ボディにヘッドライト・ウインカー・テールランプ等の穴開けやステー設置を行います。

どちらにせよフェンダー(泥除け)はタイヤを覆うよう必ず装着してください。ライト類の取り付けも考慮し、ボディにヘッドライト・ウインカー・テールランプ等の穴開けやステー設置を行います。

6. 電装&保安部品:灯火類・車台番号の必須ポイント

公道走行に必要な保安部品を忘れずに。具体的にはヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ、テールランプ、バックミラー、ホーン、スピード計、ナンバー灯などです。市販の二輪車用や汎用部品を調達し、ヒューズを介して安全に配線しましょう。

スピードメーターは、車両に固定された機械式または電子式の計器が必要です。GPSスマホアプリをメーターの代わりとして車検(新規検査)に合格することはできません。

シートベルトについては、2021年4月の保安基準改正により、新たに製作されるミニカーにも三点式シートベルトとヘッドレストの設置が法律で義務付けられています。普通自動車として登録する場合はもちろん、ミニカーとして登録する場合でも、これらの安全装備は必須です。

スピードメーターは、車両に固定された機械式または電子式の計器が必要です。GPSスマホアプリをメーターの代わりとして車検(新規検査)に合格することはできません。

シートベルトについては、2021年4月の保安基準改正により、新たに製作されるミニカーにも三点式シートベルトとヘッドレストの設置が法律で義務付けられています。普通自動車として登録する場合はもちろん、ミニカーとして登録する場合でも、これらの安全装備は必須です。

【最重要】車台番号は、絶対に自分で打刻してはいけません。個人による打刻は「不正打刻」という違法行為です。自作フレームの車両を登録する場合、完成後に管轄の運輸支局へ車両を持ち込み、検査に合格した後に、検査官が職権で正規の車台番号を打刻(職権打刻)します。これが唯一の合法的な手順です。

各種灯火類が正常に動作するか、ブレーキの効きやハンドル操作に問題がないか、私有地やクローズドコースで十分にテスト走行を行い、最終チェックをしましょう。

【公道走行】自作車の車検・ナンバー取得と法規制チェック

1. 組立車届出:NALTEC書類審査の進め方

自動車メーカー以外の者が部品から自動車を製作した場合、「組立車」として地方運輸局に届け出て、自動車技術総合機構(NALTEC)による書類審査を受ける必要があります。

届出には「組立車届出書」のほか、車両の寸法や構造、保安部品などを示す図面や写真、強度計算書(フレーム自作の場合)などが求められます。

届出には「組立車届出書」のほか、車両の寸法や構造、保安部品などを示す図面や写真、強度計算書(フレーム自作の場合)などが求められます。

2. 新規車検の合否チェックリスト:灯火・制動・騒音

書類審査の後、運輸支局で実車の検査を受けます。主なチェック項目は以下の通りです。

- 灯火装置 : ライト類の光軸、光量、色、点滅周期などが保安基準に適合しているか。

- 視界装置 : 前方視界を妨げるものがないか、バックミラーが規定通り後方を確認できるか。

- 制動装置 : ブレーキが規定の制動力を発揮できるか。

- 走行装置 : 最低地上高(9cm以上)や、タイヤがフェンダーからはみ出していないかなど。

- 騒音・環境 : マフラーの騒音や、排気ガスのCO/HC濃度が規制値以下か。

- 安全装置 : シートベルトやヘッドレストが正しく設置・機能するか。

3. ナンバー取得の費用感:検査手数料・税金・試験費

車検に合格すると、自作車にも正式に車検証が交付されます。ナンバープレートを取得し、市役所または運輸支局で登録手続きを完了すれば公道走行が可能となります。

費用面では、検査手数料やナンバープレート代、自動車重量税、自賠責保険料などが必要です。例えばミニカーなら市町村役場での登録手数料と軽自動車税(年額数千円)で済みますが、普通車となると各種税金で数万円以上はかかります。

また、騒音や排ガス試験を外部機関に委託する場合は、数十万円以上の費用がかかる可能性があります。

費用面では、検査手数料やナンバープレート代、自動車重量税、自賠責保険料などが必要です。例えばミニカーなら市町村役場での登録手数料と軽自動車税(年額数千円)で済みますが、普通車となると各種税金で数万円以上はかかります。

また、騒音や排ガス試験を外部機関に委託する場合は、数十万円以上の費用がかかる可能性があります。

4. ミニカー/小型特殊の主な交通ルールと車検

ナンバーを取得できたとしても、公道でのルールには注意が必要です。 ミニカー(水色ナンバー・50cc以下・四輪)として登録した場合、道路交通法上は「普通自動車」として扱われます。

そのため、法定最高速度は60km/hとなり、ヘルメットの着用義務や二段階右折は不要です。ただし、高速道路や自動車専用道路は走行できません。

車検については、ミニカーは道路運送車両法上「第一種原動機付自転車」に分類されるため、車検(継続検査)は不要です。

ただし、排気量50ccを超えるエンジンを搭載して自作した四輪車は、ミニカーではなく「軽自動車」や「普通自動車」として登録する必要があり、その場合は当然、車検が義務付けられます。

そのため、法定最高速度は60km/hとなり、ヘルメットの着用義務や二段階右折は不要です。ただし、高速道路や自動車専用道路は走行できません。

車検については、ミニカーは道路運送車両法上「第一種原動機付自転車」に分類されるため、車検(継続検査)は不要です。

ただし、排気量50ccを超えるエンジンを搭載して自作した四輪車は、ミニカーではなく「軽自動車」や「普通自動車」として登録する必要があり、その場合は当然、車検が義務付けられます。

【成功事例】日本でナンバー取得した自作車2選

事例① 高校生が原付キックボードでナンバー取得 :

子供用キックボードにポケットバイクのエンジンを搭載し、原動機付自転車としてナンバーを取得した例があります。製作者は保安部品の装着に苦労したものの、市役所に相談した結果、車台番号はエンジンに刻印された番号を流用する形で登録に成功しました。

事例② DIYミニカーで公道デビュー :

四輪のミニカーは、自作車の中でも比較的ハードルが低いジャンルとして知られています。 登録のポイントは、ミニカーの規格(左右の車輪間隔50cm超、排気量50cc以下など)を厳密に満たした上で、市町村の窓口で定められた手続きに沿って申請を行う点です。車台番号については、エンジン番号を流用したり、役所の指示に従ったりと、自治体ごとに対応が異なるため、必ず事前に相談することが不可欠です。

実際、YouTube上でも「セルフメイド/DIY Garage」等のDIYビルダーが50ccエンジンでミニカーを製作し、公道デビューさせるまでの過程を公開しています。この車両も正規にナンバーを取得し、公道走行を果たしています。

事例③ 海外キットカー事情と国内適用の現実 :

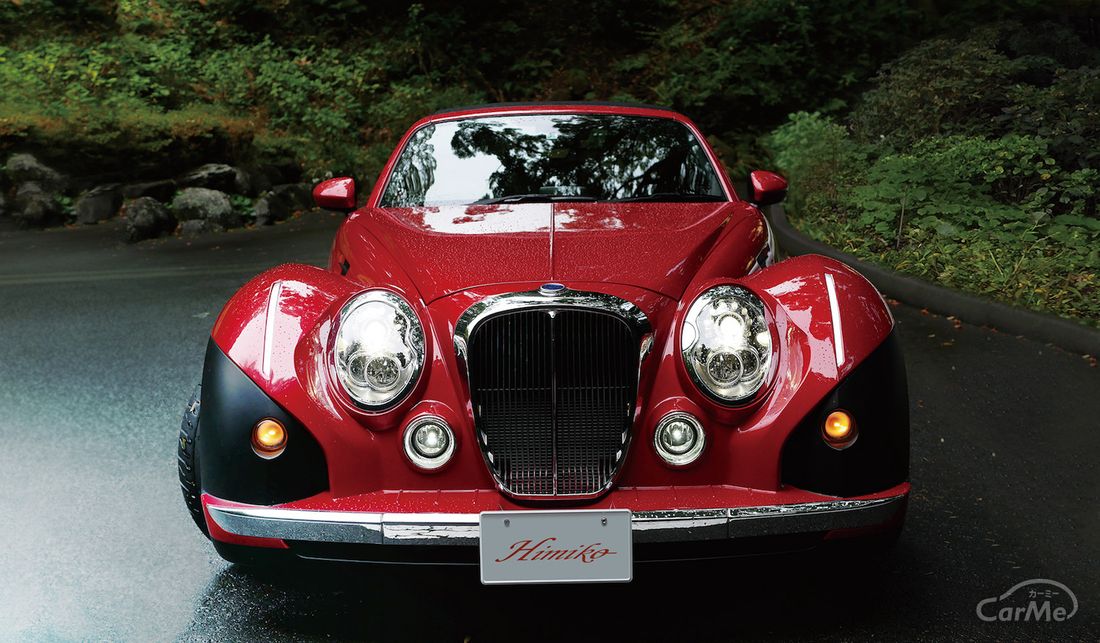

日本国内の実例からは外れますが、海外のDIY車事情にも一つ触れておきます。例えばイギリスやアメリカでは個人が車を組み立てて登録する文化があり、有名なキットカーメーカーも存在します。前述のようにKing of Crafts氏のように海外ではFRPで高級車レプリカを作り上げるケースもあります。

日本でこうした車を公道で乗るには、一度海外で完成登録した車両を「完成車(中古車)扱い」で輸入するという手段が考えられます。実際、かつてのトミーカイラZZという国産スポーツカーは英国で生産・登録してから日本に逆輸入する手法を採りました。

もっとも、日本の基準を最終的に満たす必要がある点は同じであり、この方法でも手間やコストは莫大です。2010年のある質疑応答では「完全自作車を日本で公認するには天文学的な費用がかかり、現実的にはミニカーが唯一の方法」との指摘もありました。現在でもこの状況は大きく変わっていないのが実情です。

子供用キックボードにポケットバイクのエンジンを搭載し、原動機付自転車としてナンバーを取得した例があります。製作者は保安部品の装着に苦労したものの、市役所に相談した結果、車台番号はエンジンに刻印された番号を流用する形で登録に成功しました。

事例② DIYミニカーで公道デビュー :

四輪のミニカーは、自作車の中でも比較的ハードルが低いジャンルとして知られています。 登録のポイントは、ミニカーの規格(左右の車輪間隔50cm超、排気量50cc以下など)を厳密に満たした上で、市町村の窓口で定められた手続きに沿って申請を行う点です。車台番号については、エンジン番号を流用したり、役所の指示に従ったりと、自治体ごとに対応が異なるため、必ず事前に相談することが不可欠です。

実際、YouTube上でも「セルフメイド/DIY Garage」等のDIYビルダーが50ccエンジンでミニカーを製作し、公道デビューさせるまでの過程を公開しています。この車両も正規にナンバーを取得し、公道走行を果たしています。

事例③ 海外キットカー事情と国内適用の現実 :

日本国内の実例からは外れますが、海外のDIY車事情にも一つ触れておきます。例えばイギリスやアメリカでは個人が車を組み立てて登録する文化があり、有名なキットカーメーカーも存在します。前述のようにKing of Crafts氏のように海外ではFRPで高級車レプリカを作り上げるケースもあります。

日本でこうした車を公道で乗るには、一度海外で完成登録した車両を「完成車(中古車)扱い」で輸入するという手段が考えられます。実際、かつてのトミーカイラZZという国産スポーツカーは英国で生産・登録してから日本に逆輸入する手法を採りました。

もっとも、日本の基準を最終的に満たす必要がある点は同じであり、この方法でも手間やコストは莫大です。2010年のある質疑応答では「完全自作車を日本で公認するには天文学的な費用がかかり、現実的にはミニカーが唯一の方法」との指摘もありました。現在でもこの状況は大きく変わっていないのが実情です。

まとめ:自作車で合法的に公道を走るためのポイント

以上、自作車をDIYで作り上げ公道を走らせるまでの技術的・法的プロセス、および具体例を詳述しました。

総括すると、日本での四輪自作車の公道走行は「不可能ではないが極めて難しい」というのが正直なところです。特に市販乗用車レベルのフルオリジナル車を一個人が新規登録するのは、試験設備や費用の面で非現実的と言わざるを得ません。

そのため、まずは比較的容易な原付ミニカーや既存車の改造(EVコンバート等)から挑戦し、実績とノウハウを積むのが賢明でしょう。幸い、近年はSNSやYouTubeで情報交換できる自作車コミュニティも生まれつつあり、個人でも専門知識を得やすくなっています。

自作車製作は「工作」の域を超えた包括的な挑戦ですが、自ら設計・製作したマシンでナンバーを取得し、公道を走ったときの喜びは計り知れません。技術と情熱、そして綿密な準備があれば、日本でも自作車の夢を叶えることは決して不可能ではないのです。

総括すると、日本での四輪自作車の公道走行は「不可能ではないが極めて難しい」というのが正直なところです。特に市販乗用車レベルのフルオリジナル車を一個人が新規登録するのは、試験設備や費用の面で非現実的と言わざるを得ません。

そのため、まずは比較的容易な原付ミニカーや既存車の改造(EVコンバート等)から挑戦し、実績とノウハウを積むのが賢明でしょう。幸い、近年はSNSやYouTubeで情報交換できる自作車コミュニティも生まれつつあり、個人でも専門知識を得やすくなっています。

自作車製作は「工作」の域を超えた包括的な挑戦ですが、自ら設計・製作したマシンでナンバーを取得し、公道を走ったときの喜びは計り知れません。技術と情熱、そして綿密な準備があれば、日本でも自作車の夢を叶えることは決して不可能ではないのです。