コーナリングランプとは?廃れた理由と現代の代替技術を解説【2025年最新】

更新日:2025.10.29

※この記事には広告が含まれます

ちょっと前まで多くのミドルクラス以上の国産セダンに装備されていた「コーナリングランプ」。ウインカー操作と連動して進行方向側方を照らす補助ライトですが、最近の新型車ではほとんど見かけなくなりました。本記事では、コーナリングランプの役割と仕組み、その搭載車が減った理由、そして現在それに取って代わった新技術について、2025年の最新情報を踏まえてゆっくり丁寧に解説します。

- Chapter

- コーナリングランプとは?

- コーナリングランプの保安基準(日本)

- コーナリングランプが減った背景:進化したヘッドライト技術

- AFS(アダプティブ・フロントライティング・システム)の普及

- ミラー下部の側方照射灯の認可(2012年)

- 可変配光LED・ADB・マトリクスLEDの台頭

- コーナリングランプ搭載車が減少した理由

- ヘッドライトの性能向上

- コスト削減のため

- 新しい機能・機構の台頭

- 名脇役から“知性”へ... コーナリングランプの未来を想像する

- 現在の代替技術とコーナリングランプの行方

- 採用動向:輸入車と国産車の比較

- ユーザーの声:復権を望むニーズ

- 後付けの可否と車検での留意点

- 最後に

コーナリングランプとは?

昔の高級セダン(写真は日産シーマ)では、前部バンパーの両隅にコーナリングランプ(側方照射灯)が備わっていました。コーナリングランプは夜間に交差点や曲がり角で右左折する際、ウインカーに連動してクルマの横方向を照らす補助ライトです。

ヘッドライト(ロービームまたはハイビーム)が点灯している状態でウインカーを操作すると、曲がる方向と同じ側のコーナリングランプが点灯し、ドライバーから見て進行方向側の死角を減らす役割を果たします。

街灯の少ない夜間の交差点で歩行者や自転車をいち早く発見したり、縦列駐車や車庫入れの際に周囲を照らしたりと、かつては夜間走行の心強い装備でした。

ヘッドライト(ロービームまたはハイビーム)が点灯している状態でウインカーを操作すると、曲がる方向と同じ側のコーナリングランプが点灯し、ドライバーから見て進行方向側の死角を減らす役割を果たします。

街灯の少ない夜間の交差点で歩行者や自転車をいち早く発見したり、縦列駐車や車庫入れの際に周囲を照らしたりと、かつては夜間走行の心強い装備でした。

コーナリングランプの保安基準(日本)

日本ではコーナリングランプに関する細かな保安基準(灯火装置の技術基準)が定められています。たとえば作動条件として、方向指示器(ウインカー)作動中のみ点灯でき、しかもウインカーを出した側のランプだけが点灯する構造でなければなりません。

また照射範囲にも制限があり、ランプ取付部から前方40mより先を照らしてはならず、さらに取付部より後方や反対側の地面を照らすことも禁止されています。要するに、あくまで“車両のすぐ横前方”だけを照らす補助灯であり、前照灯のように遠方や広範囲を照らすものではないのです。

色については白色と定められており、平成17年(2005年)までに製作された車両では淡黄色も認められましたが、平成18年以降は白色のみとなりました。

取付位置はヘッドライト(ロービーム)よりも下側で、現在の基準では地上高さ0.25m以上~0.9m以下の範囲に設置する必要があります(※平成21年3月以前の車両は「車両前端から2.5m以内」という旧基準でした)。

左右両側の前部にそれぞれ1個ずつ装着でき、合計2個までという個数制限もあります。さらに光の明るさ(光度)は5,000カンデラ以下と定められており、対向車や周囲に過度な眩惑を与えないよう配慮されています。

また照射範囲にも制限があり、ランプ取付部から前方40mより先を照らしてはならず、さらに取付部より後方や反対側の地面を照らすことも禁止されています。要するに、あくまで“車両のすぐ横前方”だけを照らす補助灯であり、前照灯のように遠方や広範囲を照らすものではないのです。

色については白色と定められており、平成17年(2005年)までに製作された車両では淡黄色も認められましたが、平成18年以降は白色のみとなりました。

取付位置はヘッドライト(ロービーム)よりも下側で、現在の基準では地上高さ0.25m以上~0.9m以下の範囲に設置する必要があります(※平成21年3月以前の車両は「車両前端から2.5m以内」という旧基準でした)。

左右両側の前部にそれぞれ1個ずつ装着でき、合計2個までという個数制限もあります。さらに光の明るさ(光度)は5,000カンデラ以下と定められており、対向車や周囲に過度な眩惑を与えないよう配慮されています。

コーナリングランプが減った背景:進化したヘッドライト技術

AFS(アダプティブ・フロントライティング・システム)の普及

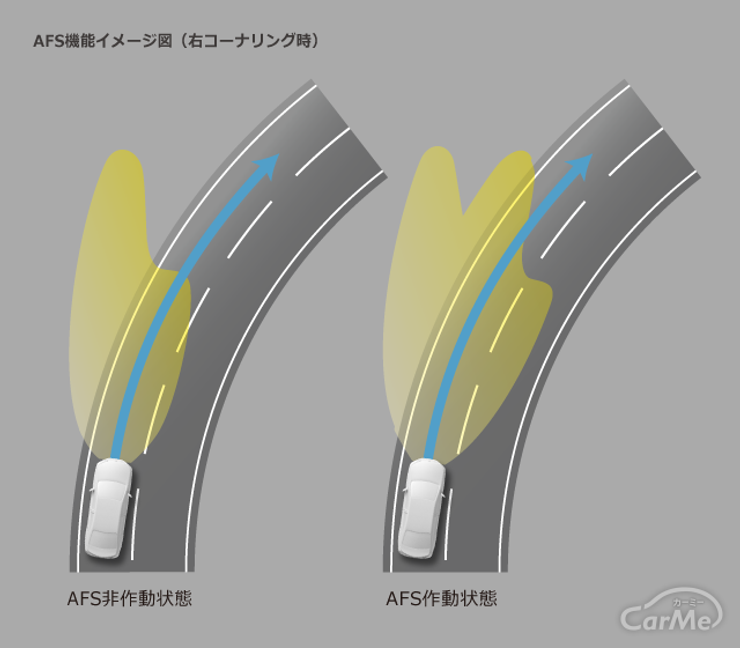

2000年代以降、車のライト技術は飛躍的に進歩しました。その一つがAFS(アダプティブ・フロントライティング・システム)と呼ばれるヘッドライト自動可動機構です。

日本では平成14年(2002年)に側方照射灯の基準改定が行われ、ハンドル操作に連動してヘッドライトの向きを変えるAFSの採用が正式に認可されました。

このシステムではステアリング操作に応じてヘッドライト自体が左右に向きを変え、車の進行方向を直接照らします。暗い夜間における視界を拡大する画期的な技術で、日本企業の小糸製作所(こいとせいさくしょ)が量産化に成功したことで話題になりました。

現在では国内外問わず多くのミドルクラス以上の車種に採用されており、高速走行時も含めカーブでの視界確保に威力を発揮しています。

日本では平成14年(2002年)に側方照射灯の基準改定が行われ、ハンドル操作に連動してヘッドライトの向きを変えるAFSの採用が正式に認可されました。

このシステムではステアリング操作に応じてヘッドライト自体が左右に向きを変え、車の進行方向を直接照らします。暗い夜間における視界を拡大する画期的な技術で、日本企業の小糸製作所(こいとせいさくしょ)が量産化に成功したことで話題になりました。

現在では国内外問わず多くのミドルクラス以上の車種に採用されており、高速走行時も含めカーブでの視界確保に威力を発揮しています。

ミラー下部の側方照射灯の認可(2012年)

さらに平成24年(2012年)には、新たにドアミラー下部に設置する側方照射灯も保安基準で認可されました。これは低速走行時に車両側方の見やすさを向上させる照明装置で、車両の左右ミラー下に足元灯のようなライトを付け、曲がる方向を照らすものです。

近年の車種によっては、このようなアプローチライト(ウェルカムライト)兼用のサイド照射ランプがウインカーやステアリングと連動し、コーナリングランプと同様の機能を果たすケースもあります。

例えばホンダの新型SUV「ヴェゼル」(2022年モデル)にはアクティブコーナリングライトが搭載されており、時速40km/h以下でヘッドライト点灯中にウインカー操作や一定以上のハンドル操作、あるいはギアをリバースに入れた際に自動で曲がる方向を照らすライトが点灯します。

5分以上連続して点灯すると自動消灯する安全機能付きで、狭い路地や駐車時にも視界確保に貢献しています。

近年の車種によっては、このようなアプローチライト(ウェルカムライト)兼用のサイド照射ランプがウインカーやステアリングと連動し、コーナリングランプと同様の機能を果たすケースもあります。

例えばホンダの新型SUV「ヴェゼル」(2022年モデル)にはアクティブコーナリングライトが搭載されており、時速40km/h以下でヘッドライト点灯中にウインカー操作や一定以上のハンドル操作、あるいはギアをリバースに入れた際に自動で曲がる方向を照らすライトが点灯します。

5分以上連続して点灯すると自動消灯する安全機能付きで、狭い路地や駐車時にも視界確保に貢献しています。

可変配光LED・ADB・マトリクスLEDの台頭

現代の高級車には、ハンドル角や車速に応じて配光パターンを変化させる可変配光型LEDヘッドライトも普及しています。

曲がりカーブでは内側を重点的に照らし、対向車や先行車がいるときはその部分だけ光を遮るなど、電子制御で細やかに光をコントロールする先進技術です。

代表的なものに各社のアダプティブドライビングビーム(ADB)やマトリクスLEDヘッドライトがあり、これらはコーナリングランプ単体とは目的が異なるものの、夜間の視界確保という点でさらなる進化を遂げています。

総じてヘッドライトそのものの性能向上やスマート化が著しく、従来のように独立した補助灯に頼らなくても安全な夜間走行を実現できるようになってきました。

曲がりカーブでは内側を重点的に照らし、対向車や先行車がいるときはその部分だけ光を遮るなど、電子制御で細やかに光をコントロールする先進技術です。

代表的なものに各社のアダプティブドライビングビーム(ADB)やマトリクスLEDヘッドライトがあり、これらはコーナリングランプ単体とは目的が異なるものの、夜間の視界確保という点でさらなる進化を遂げています。

総じてヘッドライトそのものの性能向上やスマート化が著しく、従来のように独立した補助灯に頼らなくても安全な夜間走行を実現できるようになってきました。

コーナリングランプ搭載車が減少した理由

ヘッドライトの性能向上

HIDやLEDといった高輝度ヘッドライトの普及によって、従来より広い範囲を照射できるようになり、わざわざ補助灯を追加しなくてもある程度カバーできるようになりました。ロービームの配光設計も改良され、従来は死角だった左右前方もヘッドライトのみで照らせる車種が増えました。

コスト削減のため

ハロゲン全盛期には不足を補う役目でコーナリングランプが用いられましたが、HIDやLEDヘッドライトは部品コストが高価なため、メーカーは車両価格を抑えるべくそれに付随する機構を簡略化する傾向があります。

国内メーカーがコーナリングランプを廃した大きな理由は単純にコストカットだと言われています。実際、海外メーカーの輸入車には今でもコーナリングランプを装着している車が少なくなく、日本だけが飛び抜けて技術的に進んでいるとは考えにくいのです。

国内メーカーがコーナリングランプを廃した大きな理由は単純にコストカットだと言われています。実際、海外メーカーの輸入車には今でもコーナリングランプを装着している車が少なくなく、日本だけが飛び抜けて技術的に進んでいるとは考えにくいのです。

新しい機能・機構の台頭

AFSをはじめ、車両のステアリング操作に応じてヘッドライトの向きを変える機能や、低速時にフォグランプを片側だけ点灯させてカーブを照らすスタティックコーナリングライトなど、コーナリングランプに代わる機構が次々に登場・普及しました。とくにAFS搭載車の増加は決定的で、ミドルクラス以上では標準装備化が進み、結果として独立のコーナリングランプが不要になったのです。

名脇役から“知性”へ... コーナリングランプの未来を想像する

以上のように技術の進歩やコスト面の都合から、現在コーナリングランプ搭載車は激減しています。ただし一概に「なくても困らない」と言い切れるかというと、慎重な検討が必要です。

確かに最新の明るいヘッドライトやAFSで多くの場面はカバーできますが、それでもコーナリングランプが照らしていたごく足元の範囲すべてを完全に補えているわけではありません。

車両真横のすぐ先(歩行者が待機しているかもしれない路肩付近など)への配光はヘッドライトの照射特性上どうしても弱くなりがちで、そうした部分を補完する役目は依然としてコーナリングランプが得意とするところです。

夜間の安全確保という観点では「あるに越したことはない」装備であり、事実いまだに欧州車の一部やSUVを中心に低速時のみ補助的に点灯するコーナーライトが採用されています。

日本車でも高級車を中心に「アダプティブヘッドライト」の一機能として組み込まれているケース(たとえばレクサスの一部車種のコーナリング機能付き三眼LEDヘッドランプなど)もあります。

確かに最新の明るいヘッドライトやAFSで多くの場面はカバーできますが、それでもコーナリングランプが照らしていたごく足元の範囲すべてを完全に補えているわけではありません。

車両真横のすぐ先(歩行者が待機しているかもしれない路肩付近など)への配光はヘッドライトの照射特性上どうしても弱くなりがちで、そうした部分を補完する役目は依然としてコーナリングランプが得意とするところです。

夜間の安全確保という観点では「あるに越したことはない」装備であり、事実いまだに欧州車の一部やSUVを中心に低速時のみ補助的に点灯するコーナーライトが採用されています。

日本車でも高級車を中心に「アダプティブヘッドライト」の一機能として組み込まれているケース(たとえばレクサスの一部車種のコーナリング機能付き三眼LEDヘッドランプなど)もあります。

現在の代替技術とコーナリングランプの行方

採用動向:輸入車と国産車の比較

輸入車ではフォルクスワーゲンやメルセデス・ベンツなどが昔からステアリング連動ライトや低速時コーナーライトを採用しており、国産でもマツダやスバルが早くからAFSを実用化しました。最近ではトヨタやホンダもSUVやミニバンにコーナリングライト機能をオプション設定するケースが出てきています。

ユーザーの声:復権を望むニーズ

ユーザーからは「夜の曲がり角で役立つ装備なので無くさないでほしい」「できればディーラーオプションでも良いから復活してほしい」といった声も根強く、一部ではコーナリングランプ復権を望む意見もあるようです。

後付けの可否と車検での留意点

実は、市販車に純正装備がなくとも後付けでコーナリングランプを増設すること自体は法的に可能です。前述した保安基準の条件(色は白、左右各1個まで、ヘッドライトより下に設置、高さ25cm以上90cm以下、前方への突出1m以内、照射範囲は片側前方のみで40m以内等)をすべて守れば、公道走行も認められています。

ただし近年の車検では後付けライト類に対する検査官のチェックが非常に厳しく、取付位置や配光が少しでも基準から外れると不適合を指摘されかねません。安易な改造はおすすめできませんが、それでも「側方を明るく照らしたい」という需要があることの裏返しとも言えるでしょう。技術が進歩した今でもコーナリングランプの必要性は完全には失われていないのかもしれません。

ただし近年の車検では後付けライト類に対する検査官のチェックが非常に厳しく、取付位置や配光が少しでも基準から外れると不適合を指摘されかねません。安易な改造はおすすめできませんが、それでも「側方を明るく照らしたい」という需要があることの裏返しとも言えるでしょう。技術が進歩した今でもコーナリングランプの必要性は完全には失われていないのかもしれません。

最後に

コーナリングランプはかつて夜間走行の必需品とも言える存在でしたが、ヘッドライト技術の発展やコスト削減、新機能の普及によって搭載車は大幅に減少しました。それでもなお、その効果自体は決して無意味になったわけではなく、最新車両では形を変えて受け継がれています。

今後、自動運転や高度運転支援の時代になっても、人間の目で確認しなければならない領域を照らすライトとして、コーナリングランプのコンセプトが再評価される可能性もあるでしょう。安全運転を陰で支えてきた名脇役として、コーナリングランプの存在を改めて認識してみてはいかがでしょうか。

今後、自動運転や高度運転支援の時代になっても、人間の目で確認しなければならない領域を照らすライトとして、コーナリングランプのコンセプトが再評価される可能性もあるでしょう。安全運転を陰で支えてきた名脇役として、コーナリングランプの存在を改めて認識してみてはいかがでしょうか。