副変速機付きCVTのメリット・デメリットとは?仕組みから採用車種まで徹底解説【2025年最新】

更新日:2025.07.22

※この記事には広告が含まれます

スズキや日産、三菱の軽自動車やコンパクトカーで採用されている「副変速機付きCVT」ですが、燃費改善の決定打とも言われる一方で、ダイハツやホンダなど敢えて採用しないメーカーも存在します。果たして副変速機付きCVTにはどんな仕組みがあり、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

- Chapter

- 副変速機付きCVTの仕組み

- 小型車CVTの課題を解決した「副変速機」

- 仕組みとメリット:「CVT+2速AT」という発想

- 歴史的背景:実は新しい技術ではない副変速機

- 副変速機付きCVTのメリット

- 発進加速性能の向上

- 高速巡航時の燃費・静粛性向上

- 広い変速レンジによる全域での効率向上

- 小型車への搭載性確保

- 副変速機付きCVTのデメリット

- 構造が複雑化し重量・コスト増

- メンテナンス性・信頼性への懸念

- 低速時の挙動やフィーリングの悪化

- 重量増による効果の限定・不要論

- 採用している代表的な車種(2025年現在)

- 一時代を築いた代表的な搭載車種

- 2020年代のトレンド:副変速機からのシフト

- 副変速機付きCVTの「現在地」

- 他の変速機との比較(通常CVT・AT・DCT・MT)

- まとめ

- 副変速機付きCVTは「買い」なのか?

- 購入を検討する際のチェックポイント

- 技術を知ることで広がるカーライフの楽しみ方

副変速機付きCVTの仕組み

小型車CVTの課題を解決した「副変速機」

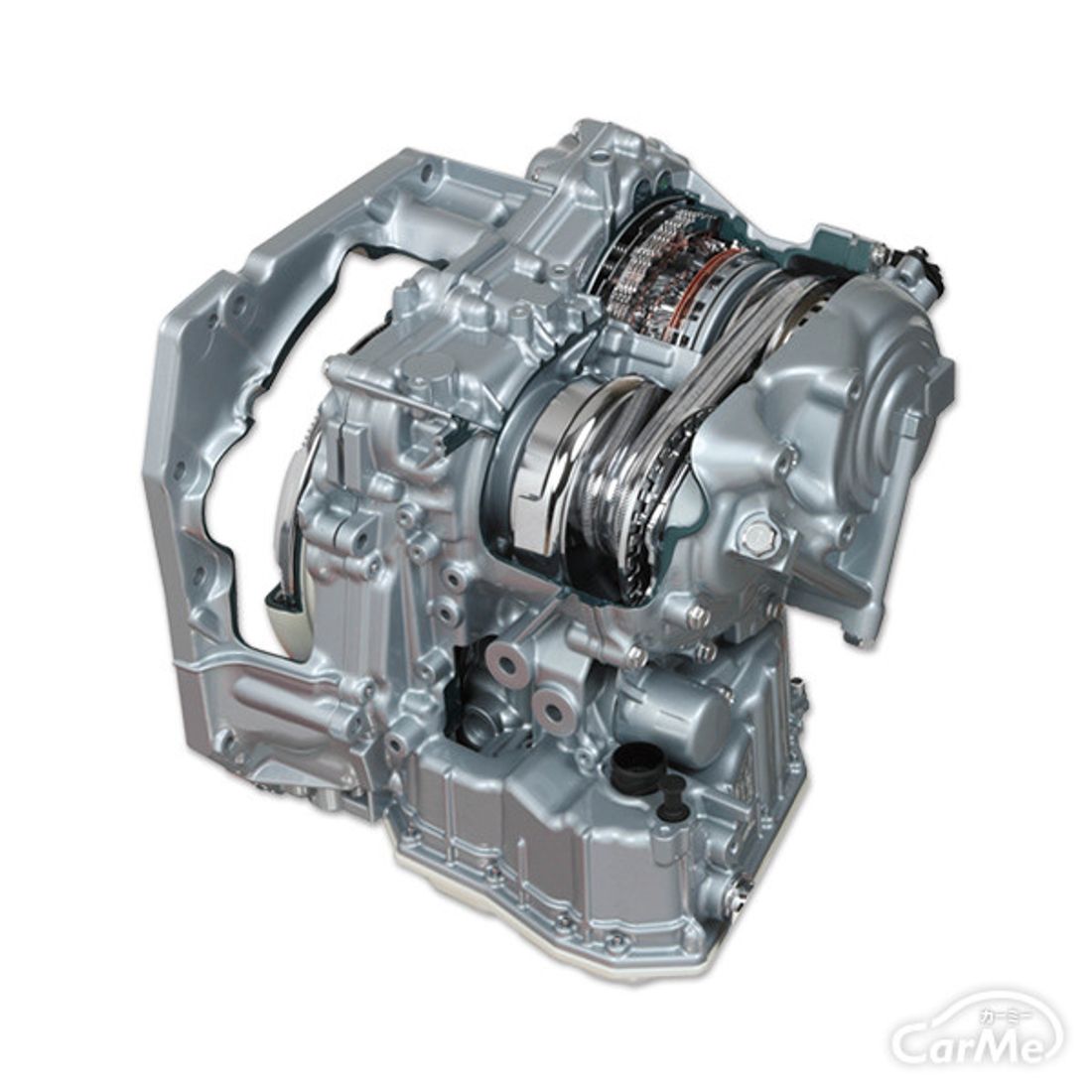

まずCVT(無段変速機)とは、ベルトとプーリー(滑車)の組み合わせにより変速比を連続的に変化させるトランスミッションです。エンジン回転を切れ目なく変速できるため、常に最適な回転数で走行できる点が特徴です。

しかし、軽自動車や小型車ではエンジンルームが狭く、CVT本体を大型化できないためプーリー径も小さくなり、変速比の幅(レシオカバレッジ)を十分に広く取れないという課題がありました。その結果、高速時にはエンジン回転数が高止まりし、燃費向上にも限界が生じてしまいます。

この問題を解決するために開発されたのが「副変速機付きCVT」です。日産系の部品メーカーであるジヤトコ(Jatco)が2009年に世界で初めて開発・発売し、スズキのパレットに初搭載されたのを皮切りに、日産マーチ、ノート、ジューク、スズキのワゴンR、三菱ミラージュなど多くの軽・コンパクトカーに広く採用されました。

しかし、軽自動車や小型車ではエンジンルームが狭く、CVT本体を大型化できないためプーリー径も小さくなり、変速比の幅(レシオカバレッジ)を十分に広く取れないという課題がありました。その結果、高速時にはエンジン回転数が高止まりし、燃費向上にも限界が生じてしまいます。

この問題を解決するために開発されたのが「副変速機付きCVT」です。日産系の部品メーカーであるジヤトコ(Jatco)が2009年に世界で初めて開発・発売し、スズキのパレットに初搭載されたのを皮切りに、日産マーチ、ノート、ジューク、スズキのワゴンR、三菱ミラージュなど多くの軽・コンパクトカーに広く採用されました。

仕組みとメリット:「CVT+2速AT」という発想

副変速機付きCVTでは、CVT本体の前段に2速の歯車機構(副変速機)を追加し、高速用(ハイ)と低速用(ロー)の2つのレンジを切り替えることで、実質的な変速範囲を飛躍的に拡大しています。分かりやすく言えば、「CVT+2速AT」のような構造です。

この副変速機には遊星歯車が用いられることが多く、CVTが元々持っている前後進切替用の機構に、前進2段(ロー/ハイ)の機能を組み込むことで実現されています。この方式により、プーリー径を大きくすることなく変速比の幅を広げられるため、一石二鳥の効果があります。

実際、従来の小型車用CVTの変速比幅が約6.0程度だったのに対し、ジヤトコの副変速機付きCVT7では変速比幅7.3と、当時の中型車並みにまで向上しました。また、巧妙な設計により、副変速機を追加してもトランスミッション全体を小型軽量化することにも成功しています。

この副変速機には遊星歯車が用いられることが多く、CVTが元々持っている前後進切替用の機構に、前進2段(ロー/ハイ)の機能を組み込むことで実現されています。この方式により、プーリー径を大きくすることなく変速比の幅を広げられるため、一石二鳥の効果があります。

実際、従来の小型車用CVTの変速比幅が約6.0程度だったのに対し、ジヤトコの副変速機付きCVT7では変速比幅7.3と、当時の中型車並みにまで向上しました。また、巧妙な設計により、副変速機を追加してもトランスミッション全体を小型軽量化することにも成功しています。

歴史的背景:実は新しい技術ではない副変速機

なお、副変速機という機構自体は新しいものではありません。トラックやバスといった重量物を運ぶ車両では、昔からメインの変速機に加えて高・低(ハイ・ロー)レンジを切り替える副変速機が搭載されてきました。本格オフロード車であるスズキ・ジムニーやトヨタ・ランドクルーザーの副変速機(トランスファー)も、悪路走破用のローギアと通常走行用のハイギアを切り替える点で原理は同じです。

また乗用車でも、三菱自動車が1980年代に初代ミラージュで採用した「スーパーシフト(副変速機付き4速MT)」のように、副変速機でギア段数を倍増させた例があります(4速MT×副変速機2速=実質8速)。このように副変速機付きCVTは、既存の技術を小型CVTの課題解決に応用した、優れたアイデアの産物と言えるのです。

また乗用車でも、三菱自動車が1980年代に初代ミラージュで採用した「スーパーシフト(副変速機付き4速MT)」のように、副変速機でギア段数を倍増させた例があります(4速MT×副変速機2速=実質8速)。このように副変速機付きCVTは、既存の技術を小型CVTの課題解決に応用した、優れたアイデアの産物と言えるのです。

副変速機付きCVTのメリット

発進加速性能の向上

低速域では副変速機をローギア側に切り替えることで、従来よりも低い仮想“1速”を得られます。エンジンの力を大きく増幅できるため、発進時や登り坂でのトルクが増し、小排気量車でも力強い加速が可能です。

実際、副変速機付きCVT搭載車では0‑20 km/h付近の加速レスポンスが向上し、「発進が力強くスムーズになった」という評価があります。

実際、副変速機付きCVT搭載車では0‑20 km/h付近の加速レスポンスが向上し、「発進が力強くスムーズになった」という評価があります。

高速巡航時の燃費・静粛性向上

高速走行時には副変速機をハイギア側に切り替えることで、より高い仮想“オーバードライブ”ギアを実現します。エンジン回転数を抑えて巡航できるため、燃費が向上するとともにエンジン音も静かになります。

例えば日産系のCVT7では変速比幅拡大により従来比で燃費約10%向上を目標としており、実際にワゴンR(副変速機付きCVT搭載車)では時速60 kmでエンジン回転数がおよそ1500rpmと低く抑えられるなど、低燃費・低騒音走行が可能になっています。

例えば日産系のCVT7では変速比幅拡大により従来比で燃費約10%向上を目標としており、実際にワゴンR(副変速機付きCVT搭載車)では時速60 kmでエンジン回転数がおよそ1500rpmと低く抑えられるなど、低燃費・低騒音走行が可能になっています。

広い変速レンジによる全域での効率向上

副変速機によってロー側・ハイ側とも変速範囲が拡大するため、低速から高速までエンジンを常に効率の良い回転域で使いやすくなることも大きなメリットです。

無段階に最適比を選べるCVTに副変速機を組み合わせ多段化することで、燃費の良い領域を細かく維持でき、エンジン負荷に応じた最適制御が可能となります。これにより燃費向上だけでなく走行中のレスポンス向上や静粛性アップにもつながっています。

無段階に最適比を選べるCVTに副変速機を組み合わせ多段化することで、燃費の良い領域を細かく維持でき、エンジン負荷に応じた最適制御が可能となります。これにより燃費向上だけでなく走行中のレスポンス向上や静粛性アップにもつながっています。

小型車への搭載性確保

副変速機を用いることでプーリーを大型化せずにワイドレンジ化できるため、軽自動車・コンパクトカーの限られたスペースでも高い変速性能を実現できます。

従来は変速比幅を広げるにはプーリー径を大きくする必要がありましたが、副変速機付きCVTではプーリーを小型のままにできるため、変速機全体の小型・軽量化に寄与します。実際、CVT7は副変速機を追加しつつもトータルで約13%の軽量化・10%のコンパクト化(同クラス従来型CVT比)を達成しています。

従来は変速比幅を広げるにはプーリー径を大きくする必要がありましたが、副変速機付きCVTではプーリーを小型のままにできるため、変速機全体の小型・軽量化に寄与します。実際、CVT7は副変速機を追加しつつもトータルで約13%の軽量化・10%のコンパクト化(同クラス従来型CVT比)を達成しています。

副変速機付きCVTのデメリット

構造が複雑化し重量・コスト増

CVT本体に加えて副変速機(歯車装置)を追加するため、部品点数が増え機構が複雑になります。その結果、トランスミッション全体が従来より重く高価になる傾向があります。

また設計上の制約から、対応できるエンジン出力・トルクにも限界があり、高出力エンジンには向かない点は通常のCVT同様ですが、副変速機の追加でさらにコスト高となるため、大排気量車にはまず採用されません。

また設計上の制約から、対応できるエンジン出力・トルクにも限界があり、高出力エンジンには向かない点は通常のCVT同様ですが、副変速機の追加でさらにコスト高となるため、大排気量車にはまず採用されません。

メンテナンス性・信頼性への懸念

構造が高度になるぶん、制御系や油圧系も複雑になり、整備や製造コストが上がる可能性があります。副変速機付きCVTは基本的に電子制御で自動切替されますが、機械的部品が増えることで潜在的な故障ポイントが増えるのも事実です。

副変速機付きCVTを採用した初期モデルでは、スムーズな変速のためクラッチ摩耗や温度変化を監視する学習機能まで搭載して細やかな制御を行っていたとされ、開発・調整の難易度も高いものです。

そのため量産初期にはメーカー側も慎重なチューニングが必要となり、長期耐久性の面でもシンプルなCVTに比べ注意が払われています(もっとも、近年まで大きな信頼性問題は報告されていませんが)。

副変速機付きCVTを採用した初期モデルでは、スムーズな変速のためクラッチ摩耗や温度変化を監視する学習機能まで搭載して細やかな制御を行っていたとされ、開発・調整の難易度も高いものです。

そのため量産初期にはメーカー側も慎重なチューニングが必要となり、長期耐久性の面でもシンプルなCVTに比べ注意が払われています(もっとも、近年まで大きな信頼性問題は報告されていませんが)。

低速時の挙動やフィーリングの悪化

副変速機の切替タイミングによっては、加速時のフィーリングに癖が出ることがあります。例えば発進加速の途中で副変速機がローからハイに変速するとき、一瞬エンジン回転に対して車速の伸びが追いつかず、CVT特有の「ラバーバンドフィール(ゴムが伸びるような加速遅れ)」を感じる場合があります。

特に軽自動車のようにエンジントルクが小さい車種ではこの傾向が強く、ゆるい加速ではなかなかハイ側に入らずモタつく一方で、少し踏み込むと即座にロー側になってエンジンが唸る、といった扱いづらさを指摘する声もあります。

また、副変速機には全域でロックアップ(トルコン直結)が効くわけではないため、坂道発進時にブレーキを離した瞬間にクルマがわずかに後退するとか、暖機完了まで半クラッチ的に滑って直結感がない、といった現象も報告されています。

特に軽自動車のようにエンジントルクが小さい車種ではこの傾向が強く、ゆるい加速ではなかなかハイ側に入らずモタつく一方で、少し踏み込むと即座にロー側になってエンジンが唸る、といった扱いづらさを指摘する声もあります。

また、副変速機には全域でロックアップ(トルコン直結)が効くわけではないため、坂道発進時にブレーキを離した瞬間にクルマがわずかに後退するとか、暖機完了まで半クラッチ的に滑って直結感がない、といった現象も報告されています。

重量増による効果の限定・不要論

副変速機の効果に対しては、「そこまでして搭載する必要があるのか?」という意見もあります。副変速機を組み込むことで確かに燃費は向上しますが、その効果は数%~十数%程度であり、一方で重量増による燃費悪化分や制御複雑化による損失もゼロではありません。

事実、燃費競争のライバルであるダイハツやホンダは軽自動車に副変速機付きCVTを採用せずエンジン効率の向上やソフト制御の工夫のみで燃費向上に対応してきました。スズキ ワゴンR(副変速機付きCVT搭載)とダイハツ ムーヴ(通常CVT)のカタログ燃費を比較すると、ほぼ互角か場合によってムーヴが上回るケースもあり、「副変速機があってようやくライバル車並み」と評価せざるを得ない状況でした。

つまり、副変速機無しでも技術次第で同等の燃費を達成できることが示されており、車種やメーカー戦略によっては副変速機を「コストに見合わないオーバースペック」と判断する場合もあるのです。

事実、燃費競争のライバルであるダイハツやホンダは軽自動車に副変速機付きCVTを採用せずエンジン効率の向上やソフト制御の工夫のみで燃費向上に対応してきました。スズキ ワゴンR(副変速機付きCVT搭載)とダイハツ ムーヴ(通常CVT)のカタログ燃費を比較すると、ほぼ互角か場合によってムーヴが上回るケースもあり、「副変速機があってようやくライバル車並み」と評価せざるを得ない状況でした。

つまり、副変速機無しでも技術次第で同等の燃費を達成できることが示されており、車種やメーカー戦略によっては副変速機を「コストに見合わないオーバースペック」と判断する場合もあるのです。

採用している代表的な車種(2025年現在)

一時代を築いた代表的な搭載車種

副変速機付きCVTは、主に2000年代後半から2010年代にかけて、小排気量エンジン車の燃費と走行性能を両立させる切り札として、多くの車種に採用され一時代を築きました。

- 日産(ジヤトコ系)

- スズキ

- 三菱

特に、日産系の部品メーカーであるジヤトコが開発した副変速機付きCVT「JF015E(通称CVT7)」は、これら日産・スズキ・三菱の軽自動車やコンパクトカーに幅広く搭載される大ヒット作となりました。

2020年代のトレンド:副変速機からのシフト

しかし2020年代に入ると、国内の軽自動車やコンパクトカー市場では、あえて副変速機付きCVTを採用しない新しい流れが主流になっています。

例えば、日産と三菱が2019年に発売した新型デイズ/eKシリーズでは、副変速機を持たない新開発の軽自動車専用CVTを採用。また、スズキも2021年発売の9代目アルトで、それまで搭載していた副変速機付きCVTから通常のCVTへと変更しました。

これは、車両全体の燃費技術が向上したことや、街乗りが中心の軽自動車では副変速機がなくても十分な性能を確保できるようになったためです。コストを抑えつつ、マイルドハイブリッドなど他の技術と組み合わせて燃費向上を図るのが近年のトレンドと言えます。

例えば、日産と三菱が2019年に発売した新型デイズ/eKシリーズでは、副変速機を持たない新開発の軽自動車専用CVTを採用。また、スズキも2021年発売の9代目アルトで、それまで搭載していた副変速機付きCVTから通常のCVTへと変更しました。

これは、車両全体の燃費技術が向上したことや、街乗りが中心の軽自動車では副変速機がなくても十分な性能を確保できるようになったためです。コストを抑えつつ、マイルドハイブリッドなど他の技術と組み合わせて燃費向上を図るのが近年のトレンドと言えます。

副変速機付きCVTの「現在地」

このような流れの中で、日本国内で新車として購入できる副変速機付きCVT搭載車は、現在ではほぼ存在しません。

記事で言及されている三菱ミラージュは2022年末に国内での生産を終了。また、スズキのエブリイワゴンはCVTではなく4速AT(オートマチックトランスミッション)を継続して採用しています。

一方で、この技術が完全に過去のものになったわけではありません。海外市場に目を向けると、2020年にインドなどで発売された日産の世界戦略SUV「マグナイト」の1.0Lターボ車に、ジヤトコの「CVT7」が採用され続けています。副変速機付きCVTは、グローバルに見れば、小型車の動力性能と燃費を両立させる有効な技術として、今なお一定の役割を果たしているのです。

記事で言及されている三菱ミラージュは2022年末に国内での生産を終了。また、スズキのエブリイワゴンはCVTではなく4速AT(オートマチックトランスミッション)を継続して採用しています。

一方で、この技術が完全に過去のものになったわけではありません。海外市場に目を向けると、2020年にインドなどで発売された日産の世界戦略SUV「マグナイト」の1.0Lターボ車に、ジヤトコの「CVT7」が採用され続けています。副変速機付きCVTは、グローバルに見れば、小型車の動力性能と燃費を両立させる有効な技術として、今なお一定の役割を果たしているのです。

他の変速機との比較(通常CVT・AT・DCT・MT)

| 方式 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

| 通常CVT | ベルト+プーリーで無段変速 | 滑らかな加速・低コスト | レンジが狭く高出力に不向き |

| 副変速機付きCVT | CVT+2速副変速機 | ワイドレンジ・低速力強さ | 構造複雑・重量/コスト増 |

| AT(多段AT) | プラネタリーギア+クラッチ | 高出力対応・耐久性 | 大型化・コスト増 |

| DCT | デュアルクラッチ機構 | 変速速い・直結感 | コスト高・低速ギクシャク |

| MT | 手動操作 | 軽量・ダイレクト感 | 操作疲労・技量依存 |

まとめ

副変速機付きCVTは「買い」なのか?

副変速機付きCVTは、小排気量車の発進加速と高速燃費を両立させる、日本発の優れたアイデアとして一時代を築きました。特に2010年代の軽自動車やコンパクトカー市場で広く採用され、その恩恵を受けた方も多いでしょう。

力強い発進加速や静かな高速巡航といった、日常的な扱いやすさに貢献する点は大きな魅力です。一方で、構造がやや複雑になるため、近年の新車では、よりシンプルなCVTやハイブリッドシステムなど、他の技術で燃費と走りを両立させるアプローチが主流になっています。

そのため、「副変速機付きだから、このクルマは絶対に優れている」と考えるよりは、「このクルマの魅力の一つに、こんな面白い技術が使われているんだな」という視点を持つのがおすすめです。

力強い発進加速や静かな高速巡航といった、日常的な扱いやすさに貢献する点は大きな魅力です。一方で、構造がやや複雑になるため、近年の新車では、よりシンプルなCVTやハイブリッドシステムなど、他の技術で燃費と走りを両立させるアプローチが主流になっています。

そのため、「副変速機付きだから、このクルマは絶対に優れている」と考えるよりは、「このクルマの魅力の一つに、こんな面白い技術が使われているんだな」という視点を持つのがおすすめです。

購入を検討する際のチェックポイント

現在、この技術を搭載した車は主に中古車市場で探すことになります。購入を検討される際は、ぜひ以下のポイントを参考にしてみてください。

例えばダイハツやホンダの軽自動車は、副変速機なしでも非常に優れた燃費性能を誇ります。過度にトランスミッションの方式にこだわらず、視野を広く持って比較検討することが、良い一台に巡り合うコツかもしれません。

- 試乗でフィーリングを確かめる

- 「副変速機なし」のモデルとも比較してみる

例えばダイハツやホンダの軽自動車は、副変速機なしでも非常に優れた燃費性能を誇ります。過度にトランスミッションの方式にこだわらず、視野を広く持って比較検討することが、良い一台に巡り合うコツかもしれません。

技術を知ることで広がるカーライフの楽しみ方

技術的な側面が好きな方にとって、副変速機付きCVTは日本のメーカーが工夫を凝らしたユニークな存在として、とても興味深く感じられるのではないでしょうか。

もしオーナーになったなら、その仕組みを少し意識しながら運転してみるのも面白いかもしれません。アクセルワーク一つで副変速機の切り替えを感じながら、スムーズな燃費走行にチャレンジしてみる、といった楽しみ方もできます。

最終的には、トランスミッションの方式はクルマ全体のパフォーマンスを決める一要素に過ぎません。副変速機付きCVTの知識もひとつの判断材料として、ぜひご自身のカーライフに合った、納得のいく愛車選びを楽しんでくださいね。

もしオーナーになったなら、その仕組みを少し意識しながら運転してみるのも面白いかもしれません。アクセルワーク一つで副変速機の切り替えを感じながら、スムーズな燃費走行にチャレンジしてみる、といった楽しみ方もできます。

最終的には、トランスミッションの方式はクルマ全体のパフォーマンスを決める一要素に過ぎません。副変速機付きCVTの知識もひとつの判断材料として、ぜひご自身のカーライフに合った、納得のいく愛車選びを楽しんでくださいね。